西日本放浪記〜四万十川編〜

山陽編

瀬戸内編

四万十川編

足摺岬編

佐多岬編

桜島編

おまけ四万十川編

|

3月23日、日本最後の清流、四万十川を目指して 美川村七鳥⇒大正町木屋ヶ内?110.0Km

| |

| 明け方、テントに雨があたるパラッて音で目がさめた。 テントから首を出して見るとなんと、雹。 雲は低く垂れ込めているし、天気予報のうそつきー!、って思いながらふて寝。 しかし、いつまでもふて寝していても暇である。 飯を食べ、寝袋をたたんで、八時ごろ、もう一度空を見上げたらまばゆいばかりの青空。 朝の荒れ模様の天気と強風が空気をきれいにしてくれたのだろう。 今いる、面河川沿いは高知に流れる仁淀川の支流だ。 四万十川水系に出るには地芳峠という、標高1084メートルのなかなかきつい峠を登らなければならない。 それを考えると川前まで、面河川に沿って下るのはもったいないような気もする。 しかし、このコースを選んだのはオイラ自身だ。気合を入れていきますか。 |  |

|

走り始めてすぐ、国道33号線に入る。面河川沿いに下る二桁国道なので、

のんびり楽チン。やがて、国道440号に入り、柳谷村に向かう。

地芳峠への最後の集落、横野までは快調に走る。

それからが問題。

想像以上の勾配が続き、あっという間に体力を削り取る。

上に登るにしたがって風も強くなってくる。

幸いというか、大量のはっさくを一昨日もらっていたので、

休憩のたびに二個ずつ食べる。

もらったときはこんなに大量にもらっても積むのも大変だし、できるだけ

重たいのは嫌だと思っていたけど、水を飲む代わりにはっさくを食べていたので

カロリーとビタミンの補給になるし、水を飲みすぎてバテる心配もない。

昨日は天気が悪かったからあまり休憩はしなかったけど、

今日は天気がよいのでこまめに休憩をする。今日だけで、きっと10個以上のはっさくを

食べたのではないだろうか。 しかし、上に登るにつれて風が半端じゃなく強くなってくる。 できるだけ、風を避けるように山際ぎりぎりに走るけど、 そんなことで避けれるほど風は甘くはない。 くねくね道だから追い風にもなるわけだけど、 この急な坂で重たい荷物を積んだランドナーで追い風の援護を受けたって焼け石に水。 向かい風で、突風など吹こうものなら、素直に止まって風が止むのを待つしかない。 それこそ、亀が這うようにじりじりと登っていく。 気がついたけど、この辺って植林がかなり盛んだったみたいで、 林に生えている木で標高が見当つかないね。 杉林からブナ林に変わったから標高800は越えたかなと思っていたら、また杉林に戻ってしまった。 右に置いてある写真も最高標高地点で撮った写真だけど、杉林が見えるしね。 こんな高い山まで無理に杉を植えたってしょうがないだろ、って内心思ってしまった。 ここでひとつ、注釈。峠というと坂の一番高いところをいうものかと思っていたが、 どうやら違うらしい。この地芳峠でも八ヶ岳の麦草峠でもそうなのだが、 一番高いところではなく、分水嶺を越えたところに標識が立っているようだ。 ま、大抵、分水嶺と一番高いところは同じ場合が多いけど、たまに ずれている峠があるみたい。 でも、峠の標識がないうちに道が下り始めるとかなりイヤーな気分になるよ。まったく。 なんとかたどり着いた地芳峠、風がとんでもないくらい強かった。 絶えず、ゴォー!、という音がなりつづけ、突風が吹くと体が飛ばされそう。 風が冷たいのもあって風上に顔を向けることができない。 峠のそばにあった建物のそばにあった白いものに気づき、そばによって見たら、 今朝降ったと思わしき、雪が風で飛ばされて解けずに溜まっていました。 現在の気温、手元の気温計でちょうどゼロ度。寒いわけだ。 時間は12時半。一番暖かいはずの時間なのだが…。 それから、四国カルスト、まったく意識しませんでした。 まあ、この辺の山、所々白い山肌が露出してるのが石灰岩かなと思うと、 それが四国カルストの証だったのかも。 登りは強風に虐められ、 峠の頂上では強風と寒さに耐えるのに精一杯、 下りは黒森峠の下りでだめにした ブレーキシューをいたわりながら下ったからそれどころではなかったという話も。 |

|

| |

| |

|

地芳峠を越えれば楽しいはずのダウンヒル。

しかし、今回はブレーキのシューがほとんど寿命になってしまっていたので、

なかなか怖いダウンヒルだった。

チャリンコのブレーキシューなんて普通に使う分にはそう減るものではないが、

雨の峠を下ると泥水をシューに巻き込むのであっという間に減ってしまう。

しかも、ただの自転車でなく、寝具から調理用具まで一式積んだキャンピング仕様の

ランドナーである。ブレーキにかかる負担も並ではない。

それに、さすがにここまで荷物を積んでしまうと、時速40キロもスピードを出すと

ハンドルが振れて怖い。その割に充分以上に重たいから、

ブレーキを離せばあっという間にスピードが出てしまう。

やっぱり、急坂というものはありがたいものではないね。 峠を降り終え、民家が立ち並ぶところまできたとき、 ママチャリで地芳峠を目指すサイクリストと出会った。 俺にして見ればほとんど無謀。 見た感じ、寝袋は持っていそうだけど、テントもきちんとした防寒具もなさそうだし、 あのきつい峠をママチャリでこの時間から登り始めれば山の中で一泊しなければならないのは 目に見えている。一応、峠の上の寒さと強風のことを伝え、 引き返して別ルートを考えるか、今夜はこの辺で一泊して明日、早い時間に峠を目指すことを勧める。 しかし、彼はこのチャリンコでもいろんな峠に登ったことがあると答えて行ってしまった。 ま、オイラも人のことはそれほどかまっている余裕もない。 腹が減ってしょうがないので遅い昼飯を求めて梼原の街中を目指す。 ところが定食屋がないかろうじて小さなスーパーがあったけど、 昼飯ぐらいきちんとしたものを食べたいし。 なかなかまともに営業をしている定食屋さんが見つからない。 営業しているかどうかわからないような食堂にはさすがに入りたいと思えないし。 街中をのんびり走っているうちに、刃物屋を発見。 昔ながらの手作りで刃物を作っているらしい。 一本2万円ぐらいだったら小さいナイフが欲しいと思い、ふらっと入ってみる。 ところが値段を聞いてびっくり。一番安いもので一本4万円なり。 よさそうな剣ナタがあったから値段を聞いてみたら16万円。 うちの刃物は日本刀と同じ拵え方で作った本物の刃物だからこの位の値段は 当たり前なんだと自慢そうに話してくれた。 歯に浮き出た不気味な年輪みたいな模様が鉄の板を何枚も重ねてたたいて伸ばしたのが 出てきてるんだそうだ。 正直に言って、あまり気持ちのいい模様ではないが、 逸品物ってやつだね。 |

|

| |

| |

|

二時半頃、「道の駅ゆすはら」に着いたのでそこで遅い昼飯。雉丼というものを食べるが

値段の割に量が足りない。

携帯とザウルスの充電をする一方で、ガイドマップをもらい、これからのルートを検討。

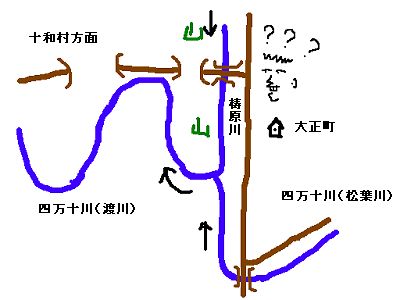

四国の地図を開いてみて欲しい。 四万十川の源流点は東津野村になっている。 東津野村から東南の方向に流れる松葉川(四万十川)が一応の本流になっていて、 その一方でもう一本、北川川が西南の方向に伸びている。 これは自分がさっきまで傍を走ってきた梼原川と合流して大正町で四万十川と合流する。 ところが、厄介なことに、四万十川は梼原川との合流地点より川上で松葉川、 下流では渡川という別名がある。というか、昔はこの呼び名が普通だったらしい。 さらに、梼原川の支流に四万川という川がある。 かなり名前だけでも混乱してしまう。 さらにがんばって見て川の流れを追ってみて欲しい。 えらく入り組んだ、複雑な流れをしている。 分水嶺を把握するのも一苦労である。場所によっては海から10キロ程のところから、 海から50キロほど内陸に入ったところまで流れている妙な川だ。 はっきり言って頭が痛くなるような川だ。しかも、オイラは「日本最後の清流」 の名前にあこがれただけで、四万十川の予備知識を一切知らないで四万十川に来てしまった。 いろいろ話を聞いたところ、正式な源流は松葉川だが、水量だと梼原川のほうが多く、 四万十川らしさなら梼原川の沿いに走ったほうがよい。しかし、 梼原川沿いに走るには少しとはいえ、戻らなければならないので 北川まで出、北川川沿いに下ることにする。 | |

|

ルートが決まり、腹も膨らみ、充電も終えたところで外に出ると、

地芳峠を目指して上っていったママチャリが引き返してきていた。

やはり、あの風には勝てなかったらしい。

オイラも自転車の上に上げておいた皮の手袋が風で飛ばされていて探すのに一苦労。

まだまだ風には苦しみそうです。 とはいっても、東の方向に進むわけだから基本的には追い風。 梼原川水系から北川川水系に移るための登りもそんなに苦しまずに越える事ができた。 そして国道439号を右に折れ、北川川沿いに走る。 この国道439号線、本当に狭くてさびれた道。どう考えても国道には見えない。 山里のアスファルト舗装された畦道という感じ。 ほとんど、車も通らない。唯一、地元の軽自動車が一台すれ違い、 バイクのツーリストが追い抜いていったのみ。 遠くで鳥の鳴く声を聴きながらのんびりとペダルを踏んでいると 時間という感覚を忘れそうになる。 |

|

|

時間という感覚を忘れたところで時間は止まらない。時間はどんどん過ぎて夕暮れが迫ってくる。

やがて北川川は梼原川に合流し、水量もかなり増える。

そろそろ、寝場所の確保をしなければならない。寝場所を求めてさまよう。 下津井と言う集落に出くわした。 川が深く谷を削って折れ曲がる穿入蛇行をするうちに、川が完全なループを作ってしまい、 残された円形の水溜りは本筋の川が掘り下がると干上がってしまう。 その昔の川底に沿って作られたのが下津井という集落だそうである。 テントを張れそうなところを求めて、ぐるりと一周して見る。 見た感じ、本当に山間の集落なのだが、そんなにきつい坂もなく、ぐるりと 一周できるというのも面白い。しかし、残念ながら、 携帯の電波が入ってくれるところが無し。 携帯が電波を拾ってくれるところを求めてさらに梼原川を下っていく。 |

|

|

さらに行くとダム湖があった。津賀ダムである。

ちなみに自分が見た中では砂防ダムを含め四万十川水系唯一のダムだった。

このダムの存在が四万十川をかなり苦しめているようだが、それはまた後ほど。

ダム湖の傍に小さい集落があった。公園の桜の木がちょうど満開で、ぼんぼりがついている。

うーん、あの公園にテントを張るのはつらそうだな。そう思いながら通りすぎようとすると

いきなり携帯がチャンチャラチャチャチャチャーンとなった。メールである。

ふと見るとアンテナが二本たっている。

これはラッキー、ちょうどすぐ下にダム湖の船場がある。

そこにテントを張ろうと、降りていく。

土が乾いていて、居心地がよさそうなのを確認、近くに水もトイレもある。

さて、先ほどのメールの返事を打つかと思ったら、この船場ではアンテナが

たたない。かろうじて圏外ではないが。

いろいろ動いてアンテナが一本たっても、メールを送ろうとすると切れてしまう。

頭にきて、電波が入るところを求めて走り始めてしまった。 ところが、どんどんさびれてきてダムが過ぎたら本当に人の気配さえ感じられなくなってしまった。 暗くなってきてライトをつけなければいけない羽目に。 こんな景色のいいところで夜間走行をやるとは。本当に馬鹿だね、オイラ。 もう、ほとほと疲れ、携帯の電波が入り、テントが張れればどこでもいいやとばかりに、 道の脇にテントを張ってしまった。当然、周りには水場もトイレもなし。 一応、飛ばす車がいて突っ込んできたら嫌なので、枯草を踏み潰して その上にテントを張る。 おかげで、思ったより快適。一台だけ、車が通過してちょっとびびった。 静かで暗いので車がくるとテントの中でもかなりうるさいし、まぶしい。 しかし、やはり携帯の電波が微妙。テントの上から吊るすと電波の入りがいいけど、 手元に寄せるととたんに弱くなってしまう。ま、一日ぐらい更新遅れても問題ないんだけどね。 しかし、1100メートル近い峠を越えたにしては、本当に、今日は走ったよな。まったく。 |

|

|

3月24日、日本最後の!?、四万十川 大正町木屋ヶ内?⇒足摺岬124.2Km

| |

|

朝寝坊をしてしまった。いつもは6時には目を覚まして活動を始めるのだが、

今日は起きたら7時近かった。

まあ、昨日、あれだけ走ったのだからしょうがないや、今日はのんびり行こう。 朝飯を食べ、テントをたたみ、出かける前に時計を見たら八時半。 あれ、いつもと対して変わらないじゃん。 しかし、この二日間、コンビニがなかったのでごみが溜まる溜まる。 さすがに今はごみ箱を置いていてくれるところが減ってしまったからな。 また、食料も底をつきかけている。この二日間で買った食料は 板チョコ二枚に菓子パン二個だけだったからな。 できたら、黒森峠の下りでだめにしたブレーキシューも交換したい。 買わなくてはいけないものは結構あるな。 こうして見ると、やはり、欲しいものすぐ買うことができるというのは素晴らしいね。 たまには不自由もしないとありがたみがわからないけれど。 |  |

|

昨日のうちにかなり進んでいたこともあってかなり早い時間に大正町に入る。

梼原川沿いに下っていけばそのうち、四万十川に合流し、十和村にいけるはず。

ところが、川はまっすぐ進んでるのに十和村へは橋を渡って対岸のトンネルの中に

続くT字路に十和村の看板がかかっている。

あれ?、マップケースの中の地図を覗きこむが、よくわからない。

街中まで後500メートルだろう、詳しいことは街中で聞け、と思って

T字路を後にする。 ところが、街中で道を聞くとみんながみんな、戻ってトンネルをくぐれという。 梼原川はまだまっすぐ南に下ってるというのに。 仕方なく、戻ってそばにあった案内図をよくよく見てみる。 なんと、梼原川はUの字に折れ曲がっている。 短いトンネルを抜けると川がさっきと逆方向に流れているのだ。 かなり間抜けというか、普通はこんなのないよな。 |

|

|

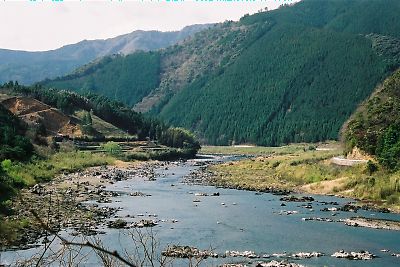

まあ、しかし、念願の四万十川とご対面。話には聞いたことがあるけど、

想像以上のうねりっぷりに脱帽。

しかし、その一方で違和感も。

まず、思ったより水がきれいでない。期待が大きすぎたのかもしれないが。

それから、水量がない。梼原川とは川幅が違うので

簡単に梼原川と比べることができないだろうが、

ぱっと見のイメージだと、下手をすると梼原川のほうが水量が多いように見える。

ということは松葉川の水量がどれほど少ないことか。

怪訝に思いながら走っていると、「今度こそ家路川ダムの撤去を!」と書いた看板がある。

どこにも似たような問題があるわけね。 実際に現地を走っていたときはそう思った。ところが、 これを書くにあたり、図書館で本を借りたところ、 津賀ダムと家路川ダムの二つのダムがなかなかとんでもないダムであることがわかった。 本の名前は「四万十川・歩いて下る」(多田実著、築地書館)。 まず、津賀ダム。このダムが作られたのは戦時中の昭和19年。 発電のためのダムで十和村、津賀にある津賀発電所で発電を行うのだが、 さすが、戦時中に作られたダム、津賀ダムで貯めたすべての水を 津賀発電所に送り、梼原川の津賀ダム以降は増水時の年間30日ぐらいしか 水が流れない完全な涸れ川になってしまったそうである。 平成元年の水利権更新のときに地元からダムの撤去運動が強くなったが、 結局は水門から常時放水することでけりがついたそうだ。 また、津賀ダムの2/3は土砂とヘドロで埋まっていて水を汚す原因になり、 そのたまったヘドロのあまりの量にダムの撤去も出来ないのが現実らしい。 一方の家路川ダムはどうか。これはある意味津賀ダムよりひどいダムらしい。 正確にはダムではなく、「家路川堰堤」という。 建設省の見とめる“ダム”とは提高15メートル以上のダムのことで、 家路川堰堤は“ダム”ではないのだそうだ。 だから、地図を見たところで載っていない。 しかし、地元の人は家路川ダムといっているし、 持ち主の四国電力も佐賀ダムと呼んでいる。 そして、このダムで貯めた水は一山越えて、佐賀町の佐賀発電所で発電に使われる。 つまり、使った水はすべて四万十川に戻ることがなく、太平洋に流されてしまうのだ。 以前はすべての水を発電に使っていたこともあったそうだが、 環境問題の高まりである程度の河川維持放水をしているそうである。 自分がはじめて四万十川を見たとき、水量が少ないなあと思ったのは当たり前。 松葉川は家路川ダムで水を取られ、梼原川は津賀ダムで水を取られ。 で、オイラの頭には水量の豊かな津賀ダムより上流の梼原川のイメージがあったから 少ないと思っても当然だったのだ。 さらにもうひとつ。四国の山を走って思ったのだけど、 杉の植林がとんでもないところまで進んでいる。 自分が走ったところでは大きなブナ林を見ることが少なかった。 杉林はブナ林と違い、保水力がない。 ブナ林は天然のダムと言われるほど大きな保水力を持つ林である。 その一方で最悪といわれている林が、人の手の入らない荒れた植林された杉林である。 日本の林業が現在崩壊に近いところにあるところで、荒れた杉林がほとんどじゃないだろうか。 オイラの好きな清津川や中津川がそこそこきれいな川なのは、 苗場山系に広がる豊かなブナ林があるおかげといっても過言ではないと思う。 四万十川で感じた違和感がこの本で読んだ話と一致したとき、とっても悲しい気がした。 |

|

| |

| |

|

|

|

面倒なことを書いたけど、とりあえず、そのときはそんなことを知らなかったんで、

蛇みたいにうねりながらゆっくりと下っていく四万十川に感動。

昼飯は江川崎にて鰻丼と川海苔うどんを食べる。

鰻は身は大きくて肉は厚かったけど、ふた切れしか載ってない。かなり不満。

でも、味はよし。

川海苔うどんのほうは、川海苔が降りかけてあるのを想像したけど、

実際は麺に練りこんだ、緑色の麺のうどんだった。こっちも歯ごたえがあってうまかったっす。 あとはのんびりと中村市まで。途中で国道は陸のほうに入って行ってしまったけど、 オイラは川沿いの県道を景色を見ながらゆっくり下る。 確かに四万十川はきれいな美しい川だった。しかし、頭の中で思い描いていたほど きれいな川ではなかった。 オイラたちは自分の田舎の川にもっと誇りを持ってよいと感じました。 |

|

|

|

|

|

|

中村に着いたら次の目標は足摺岬である。

どうせだったら日没までに着きたい。時間との競争である。

6時に到着予定として、中村市からはあと40キロで二時間半だ。

正直言って微妙なところだ。しかし、追い風の援護を受けて、意外と距離が進む。

土佐清水市に到着5時で、あと14キロ。

日没は多分6時20分ぐらいだからなんとかなりそうだ。 この考えが甘かった。足摺岬への看板を見つけ、その通りに進む。 これより急坂とあったけど、気にせずに進む。 ところが、この道、あとから知ったけど、足摺スカイラインという県道。 スカイラインという名の通り、足摺岬のほぼ最高点、標高400メートルを越える高さを通ってしまう。 国道だとどんなにきつい坂でも8%を越える坂というのはめったにないけど、 県道だったらそれよりきつい坂というのはざらにあるんだよね。 多分、平均で10%、瞬間だと12%は超えていたかと。 ここで、そんなにきつい坂に出くわすとは思っていなかったオイラはかなりの距離を押しました。 しかし、やった人にしかわからないだろうけど、荷物をフル積載したランドナーを 上り坂で押すのって想像以上の重労働だったりする。 真面目に泣きたくなったね。海沿いの道があるのをわかっていたし。 引き返して海沿いをまわれば済むことなんだけど、引き返すのを嫌うのが性なもので…。 結局、足摺岬に着いたのは7時過ぎ。 どこにテントを張ろうか迷ってうろうろしていたけど、 お遍路さんが一人、公衆トイレの脇にテントを張ったので、勇気が出て、 オイラは反対側にテントを張りました。あ〜あ、疲れた。 足摺岬って坂本竜馬の銅像があると思っていたけど、ジョン・万次郎なのね。 坂本竜馬は桂浜だった。う〜む。結構楽しみにしていたのに。 | |

四万十川編終了、次は足摺〜宮崎編