第四章 虚構と現実の融合

第一節 寺山演劇の再生より

J.A.シーザーが寺山演劇の膨大なテキストを元にして構成・演出した迷路劇「百年迷宮ラビュリントス」が、1999年5月パルテノン多摩のホールと周辺の野外を使って上演された。これはリアルタイムで天井桟敷の舞台に触れられなかった者に、寺山演劇の片鱗を覗かせてくれる芝居だった。

夕闇の迫る多摩センター駅前、会社や学校帰りの一般の通行人が過ぎる広場には、開演を待ちつづける観客の列ができていた。その前を、突然、かばんをひったくった女性が走り抜けていく。列整理をしていた劇団員たちが慌てて集団で飛びかかって女性を取り押さえたかと思うと、そのまま引きずっていって、近くの柱に縛りつける。「なんだ、なんだ」と驚いている観客たちの前で劇団員たちが取り上げたかばんを開けると、なかから黒いロープの束や大量の銀色の缶などの非日常的な道具が出てくる。そこでようやく、この女性も俳優の一人らしいとわかるという仕組みである。こういった俳優たちはあくまで普通の格好をしているので、自分の横に並んでいる客や行きすぎる通行人などの一見一般人に見える人の中にも、実は劇団員が潜んでいるのではないかという疑いが頭をもたげてくる。自分の周囲の世界が虚構によって覆われていく。開演前から、すでに我々は寺山修司の罠にはまっていることになる。

開演と同時に観客はいくつかのグループに分けられる。劇はパルテノン多摩ホール周辺の野外で、同時多発的に行われており、俳優の誘導のもと、各グループはその中に進んでいく。演劇が同時にあちこちに点在し、「面」の形で行われているとしたら、グループは自分の通った道筋を「線」の形で見ることしかできない。グループごとに全く違う劇に遭遇することになり、決して劇全体を把握することはできない。

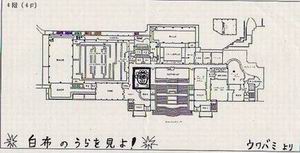

またこのとき、グループを見分けるために観客に付け髭や付け黒子が配られる。これをつけた瞬間、観客も日常性から離れた怪しい集団として虚構に組み込まれることになる。周囲を歩く何も知らない一般人にとっては、十数人のチョビヒゲをつけた怪しい集団は、日常にとっての異物に他ならない。観客は先導役の劇団員に導かれて、「ここで体操をしてください」とか「スキップをしながらついて来て下さい」などさまざまな要求をされながら劇を求めてさまようことになる。やがてホールの建物内に侵入し、地獄のような風景が広がる場所を通過しながら小ホールにたどり着く。席に座って待つと、一人二人と俳優が集まってきて、舞台で「星の王子様」が演じられた。一応シンプルな劇も見せて、客に元を取らせようということだろうか。クライマックスの舞台崩しは省略され、代わりに俳優が「これが今日のディナ−の招待状です」と言って舞台に暗号の書かれた地図を置いて去っていく。次の場所は自分で探せというわけだ。最もグループの十数人が同じ地図をみているので、暗号を解くのも次の場所を見つけるのもなんとなく集団の流れの中で終わってしまい、能動的に探すというふうにはならなかった。

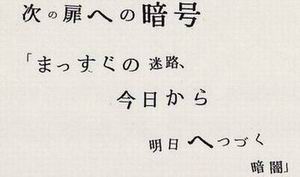

そして最終的に全てのグループが大ホールにたどり着き、ここから先は舞台上で上演される劇を観つづけるだけである。迷路劇と銘打っている割に、この動かずに劇を見続ける時間が最も長いというのが、不満だった。ここでの芝居も、幕が上がると舞台の上に、入場の際に分けられたグループの一つがいたり、客席のあちこちに設けられた舞台で同時多発的に劇が行われたり(「百年の孤独」を踏襲した形と思われる)と、寺山の実験的な手法は多く使われていた。が、内容的には名場面集的なもの(「ガリガリ博士の犯罪」の食事の場面、「レミング」の映画の撮影の場面、「阿呆船」の人形に火をつける場面、「盲人書簡」のマサコが犯される場面、「阿片戦争」・「邪宗門」の劇的修辞など)で、もともとコラージュ的な要素の強い寺山の演劇がさらにコラージュされているので散漫な印象になっていたし、観客も「観る」だけの立場になってしまっていたのが残念だった。やがて「さあこれがわれわれからの最後の謎です」の声とともに、観客が日常生活に持って帰るべきメッセージがかかれた紙が天井から撒かれ、一応の終幕となる。(ちなみに私が拾った紙には、「次の扉への暗号「まっすぐの迷路、今日から明日へとつづく闇」」と書かれていた。)しかし、場内の明かりがついた後も、どこかのスピーカーからJ.A.シーザー(と思われる)がインタビューに答えて、この公演のねらいを語っている声が流れつづけていて、観客を帰ったらいいのかどうかに悩まさせる。多くの観客が互いに顔をうかがいながら、なかなか帰ろうとしなかった。

第二節 現実への侵犯

映画『田園に死す』において、物語の虚構性は二回覆される。一度目は、恐山での物語が、スクリーンに映し出された主人公の少年時代を描いた映画だったとわかるシーンである。そして主人公が過去を作り変えるために自らの少年時代へと入っていく。そして二度目はは、ラストの「新宿区新宿字恐山」の声とともに農家のセットが崩れ落ち、白昼の新宿駅東口の風景が現われるシーンである。シナリオでは以下のようになっている。

〈板の間で二人が食事をしていた後ろの押入れ棚(セット)が突然、向こうに倒れ、白昼の都会の風景が現われる。母親と私と柱時計、それと御飯を食べている膳を残して、あたりはビルが林立し、車がいっぱい走っている新宿の雑踏。私のかたわらには鎌が置かれたままでいる。だが、二人はまるで二十年前のある日と同じように晩御飯を食べている。後ろの雑踏の中には、二十年前の故郷の人々。その当時の衣装メイクのままで、あちこちから、ゆっくりと顔を出し、ある者は、ふり返って手を振り、ある者はうつむきながら、そしてある者は唄いながら、新宿の風景の中に一人ずつ消えていく。スタッフタイトルが続き、エンドマークが出る。エンドマークとともに、新宿の街も白く、薄くなって消えていく。〉

このシーンから私はあるアニメ作品のラストシーンを想起した。「新世紀エヴァンゲリオン」(TV放映95〜96年)である。この作品のラストは、劇場めいた建物の中で苦悩する主人公の少年の心が解放されるとともに、建物が崩れ落ちて、青空の下で登場人物に拍手で祝福されるというものだった。このアニメ作品についてはブームの際に多くの人によって論じられていたが、寺山作品との類型を指摘する人はいなかったような気がする。個人の内面の解放というテーマは最近の舞台では頻繁に描かれているもので、主人公がパイプ椅子に座って独白するシーンなどから第三舞台との関連を指摘する声が多かった。私が共通点を感じたのは、内面の解放に対応するように建物が崩壊し青空が現れるというの演出の部分だった。もっとも、寺山の舞台崩しはもっと先鋭的な意味を含み、内面の解放にとどまらない。

このシーンにはJ.A.シーザーの哀しげな音楽にのせた「あ〜あ〜あああああ〜あああ〜あ〜」という合唱が、画面が真っ白になった後も最後まで流れつづけていた。サントラ盤が廃盤になっている今では何という曲なのかはわからないが、CD『国境巡礼歌』収録の「人力飛行機のための演説草案」のバックで同じものが使われていた。これは東京やヨーロッパで上演された市街劇「人力飛行機ソロモン」で使われたもので「一メートル四方一時間国家」の拡大を謳っている。「大鳥は綱領のない革命だ」「理性の現実態としての管理と支配を見捨ててただはてしなく拡大しつづけるだろう」「そこには日々の命令も」「記述されるべき歴史も王もいないだろう」といった言葉からは、まさに虚構によって現実の社会そのものを革命し、一切の桎梏から解放しようという気概が感じられて爽快だ。

このシーンのカタルシスはまさにこの詩と同様の「世界の拡がる快感」だといえるだろう。それまでの世界は多重の虚構性に覆われている。過去と現在が入り混じり、畳の下に、あるいはサーカスの天幕の中に恐山が広がっていたりし、湖や空さえ赤く染まっている。どこまで外へ向かっても虚構から逃れることができず、どこまで内に向かっても芯となるものにたどり着けない。この虚構地獄とも呼べる世界に対し、ここで初めて現実の世界が現われる。舞台崩しによって虚構の世界が破壊され、現実の世界につながっていく解放、さまざまな衣装メイクの祝祭的な人物たちの現実原則の世界への解放、過去の記憶の呪縛から現在への解放、そして全てが消えていくことによる、この「田園に死す」という映画からの解放である。この後は真っ白なスクリーンに、観客が自分自身の物語を描いていけばいいのである。

寺山作品では、物語はいわゆる大団円やストーリーの謎解きを迎えることなく、突然中断される事が多い。突然に現実を突きつけることで、観客の感情は宙吊りにされ、虚構世界に浸って単純なカタルシスを得ることを許さない。そして80年代以降の演劇の方向と異なり、観客を笑わせて日常の鬱憤をすっきりさせるよりは、怒らせて日常への問題意識をもたせようとする。「書を捨てよ町へ出よう」の冒頭、主人公は「高倉健が大暴れした映画の後で、まるで自分が二、三人斬ったような顔で、肩をいからせて映画館を出て行ったおまえ、そうおまえよ。(指して)あの時おまえに何が起こったんだ?え、何が?」と観客を挑発する。現実への不満足感を虚構世界を楽しむ代償行為で紛らわせることはさせず、現実に対して「もっと怒れ、もっと怒れ!」と呼びかける。

虚構性の破壊というテーマは寺山の演劇作品ではたびたび描かれる。「狂人教育」という人形劇では、人形が人形遣いに話し掛けてくるし、「星の王子様」や、「青ひげ公の城」では、劇のクライマックス、俳優は自分の名前と言葉で喋り始める(あるいは「自分」という役を演じ始める)。「盲人書簡」や「邪宗門」では、さらに過激な形で、俳優がシュプレヒコールを上げ、観客に対してアジテーションを始める。これらの挑発の中でも最も刺激的でかつ叙情的なものは「邪宗門」のラストシーンの新高恵子によるセリフだろう。「書き割りの絵の後ろには、渋谷公会堂のコンクリートの壁、その後ろには一月三十日の寒い空が見える。これもまた、別の書き割り」「嘘の後ろにあるのは、ほんとではなくて、別の嘘。という言い方も、また別の嘘の積み重ね。それが劇。人生」。ここでは、現実の青空さえも虚構の一つだ宣言し、虚構と現実がきっちりと分けられるものでないことが示される。世界は巨大な劇場であり、誰でも自分と言う人間を演じているのである。

映画「田園に死す」の三上寛による観客への語りかけも同様のものだろう。劇の終盤、ストーリーと全く関係なく、突然現れた三上寛が観客を指差しながら怒鳴る。「たかが人生、だましても、ぶったくっても、けとばしてもあしたになれば花一輪。おまえらいろんな格好して並んで批評していたって、明日になれば、みんな死ぬんだよ。」と。

タイムリーな話題になってしまうが、1999年、缶コーヒーのボスのCMが話題になった。サラリーマンが、「日本人ははっきり物事を言わないからなめられるんだよ。俺ならガツンと言っちゃうよ、ガツンと」と偉そうな口を聞いていると、目の前に突然クリントン大統領が現れて「ようし、ガツンと言ってくれ」と迫られてたじたじとなる、というもので、その後も同様のシリーズが作られた。寺山が劇作品でやっていたのも、まさに同様のことだろう。寺山は「作品の半分は観客が作る」という考えをもっていた。これは「この世につまらない本なんてものはなく、もしつまらないと感じたとしたら、その人にその本の足りない部分を補うだけの想像力がなかっただけのことだ」といったように、初期は比喩的な意味で使われていたが、やがて実際に観客が参加することを呼びかけるようになる。「つまらないと思ったら、出てきておまえが面白くさせてみろ」というわけだ。観客席という安全地帯から、観客を引きずり出す。

天井桟敷の舞台には、幕開きもカーテンコールもない。観客が劇場に入場すると、舞台では(ストーリーに関わってくるものではないことが多いが)芝居がもう始まっている。ラストシーンの後もカーテンコールはなく、観客は明るくなった舞台を見てなんとなく帰る機を探るしかない。拍手をして作られた虚構を称え、その世界を終わらせて観客という共犯者の立場から抜け出すことを許さず、劇の中の現実を日常の現実の中に引きずったまま帰らねばならない。

また、「盲人書簡」という芝居では、舞台は完全な暗闇で、俳優が、観客が、自分でマッチを擦ったときしか、劇を見ることができない。任意に選んで見るということで観客が能動的に参加できる、あるいは劇の一部しか見れない状況で暗闇の中に想像の舞台を浮き上がらせるのである。この大暗黒の中でマッチをするという手法は、月蝕歌劇団や万有引力の舞台に引き継がれている。非常灯の明かりも消された真の暗闇の中で、マッチの明かりにつかの間浮かび上がる俳優たちの動きは非常に美しいが、あくまでも演出の一部にとどまり、観客参加といった実験は行われていないようだ。実際、寺山の戯曲は現在も多くの劇団によって上演されているが、後期の作品や実験的な作品は演出力や時代性からいってほとんど再現不可能なものが多い。98年に青森で上演された「人力飛行機ソロモン・青森篇」も一日だけの天井桟敷の復活と言う触れ込みだったが、劇評家の扇田昭彦氏によれば、「県と市、警察が協力する平穏で祝祭的な、楽しめる「市街劇」」で、「かつての不穏な「市街劇」に興奮した者としては、ちょっと拍子抜けがした」そうである。「邪宗門」や「狂人教育」で使われる「この劇を操っているのは誰だ、作者の寺山さんか?」といった問いかけも、舞台裏に本当に寺山さんがいた頃は実体性があったが、死後十七年も経ってしまった今では形骸化している。99年3月、グローブ座で演劇集団池の下によって寺山の「青ひげ公の城」が上演された。この劇は「劇を操っているのは何者か」、「現実と虚構の境界線はどこにあるのか」といった先鋭性的な問いかけを持った劇だったはずが、(寺山が最も嫌ったはずの)単なるシナリオの再現にしか見えなかった。

「狂人教育」、「青ひげ公の城」、「星の王子様」、「邪宗門」などのように、劇場という装置を使った上でこれが虚構に過ぎないということを提示し、観客を挑発し、観客の視点を異化する手法に対して、中期以降の天井桟敷では、現実に日常生活を侵犯する市街劇の手法が取られるようになっていく。市街劇に関しての寺山の理論はかなり強引なところが多く、扇田昭彦氏の「結論的に言えば、私にとってはるかに劇的だったのは、なぞめいた地図を手に、巨大な暗号としての都市に、今までとは違う目で立ち向かったときの、あの忘れがたい新鮮な思いであり、そのときに都市が示したあの新鮮な変容の仕方である」という劇評が最も本質を言い当てているように見える。ここにおいては、観客と俳優とそれ以外の人間、舞台と客席、虚構と現実という区別は完全に消失してしまい、すべての世界が「劇」として目の前に広がるのだ。

市街劇の面白さは突然の出会いにあると寺山は言っているが、これは日常生活を営むものにとっては恐怖でもある。小説「ああ荒野」にこんなエピソードがある。ある通行人が誘拐されて、物置に監禁される。そしてリサイタルの日、通行人は目隠しをされて縄で縛られたまま引き出される。やがて、目隠しが取られると、通行人は自分が観衆に見つめられ、裸でステージに宙吊りになっていることを知る。通行人は「助けてくれ、俺は違うんだ。俺はみんなとは違うんだ」と絶叫しては縄を切って逃げようとするが、暴れれば暴れるほど、観衆は哄笑し、その迫真のユーモアにうなる。滑稽であると同時に、自分が当事者になることを想像すれば、限りなく恐ろしいエピソードでもある。実際、三十時間市街劇「ノック」において、路上パフォーマンスを見張るために追いかけてきた警官を、観客が俳優と勘違いして「本物そっくりだ」とほめると、警官が「俺は本物だ」憤慨したが、観客はますます俳優が巧みに演じていると思い込んだ、ということがあったそうである。市街劇の中では、虚構を現実の中に持ち込むことで、現実も虚構の中に組み込まれていく。自分の周りの世界全てに疑いを抱くことは、世界の見方・価値観が大きく変える。

寺山の作品には、日常を異化する負の祝祭性を持った存在として、多くのフリークスが登場する。代表的なキャラクターは、空気女(大山デブコ)とせむし娘(男)、そして一寸法師だろう。フリークスの中にはせむし娘のような先天的な畸形もいれば、空気女のように後天的に「成る」あるいは「演じられる」畸形もいるが、本物なのかインチキなのかは、寺山にとってあまり意味を持たない。「どんな事実も、木戸銭を取って見世物化したときから虚構としての現実に転化される」(「畸形のシンボリズム」より)からである。その意味では、空気女のお腹の中には、観る者の想像力がいっぱいに詰まっているのだ、と言ってもいいだろう。

「田園に死す」にも、犬神サーカス団という一座が登場するが、この場面だけが違う色調で撮られている。これはサーカスが、日常の現実と異なる世界にのみ存在する、虚構の祝祭的空間だと捉えられているからであろう。だから、劇中で主人公が天幕をめくって現実世界の中でその正体を見ようとするとき、道化師やフリークスたちはみんな一瞬にして消えてしまうのである。

第三節 過去の書き換え

「誰か故郷を思わざる」を始めとして、寺山修司の過去のエピソードには創作されたものや、元があっても大幅に脚色されたものが出てくる。言葉の世界で生きている作家が、自らの人生も言葉の中で虚構化してしまうことは珍しいことではない。映画「全身小説家」(1994年)などはそのことをうまく描ききった作品だと思うが、寺山の独特なところはそれを非常に意識的・能動的に行い、「書き換えの効かない過去なんてないんだ」と自ら明言していた点だろう。世の中に事実は一つしかないが、真実は人の数だけある。寺山の実像に迫るとき、九条今日子「ムッシュウ寺山修司」、寺山はつ「母の蛍」の二冊は、元夫人と実母の視点ということで非常に参考になるだろうが、ここでも嫁と姑という関係からは互いに全く正反対の過去を語っている。寺山は九条今日子にプロポーズするときも、「君は女優としていろんな役をやってきたが、結婚して「寺山修司の妻」という役を演じることもできるんじゃないか」と言ったそうで、自分という役を演じているという気持ち、それもできるだけうまく演じやろうという気持ちがあったようだ。

「田園に死す」では、現在の世界がモノクロで、過去の世界がカラーになっていて、しかもそこに出てくる登場人物は顔が白塗りになっていたりする。これは、よく映画で使われるような、現在の味気ない生活がモノクロで描かれ、過去の美しい思い出が鮮やかなカラーで描かれるといった単純なものではなく、過去は虚構に過ぎず、描かれるものは心象風景でしかないということだろう。主人公の「私」は、「もしタイムマシーンに乗って数百年をさかのぼり、君の三代前のおばあさんを殺したとしたら、現在の君はいなくなるか」という質問を受ける。このテーマは「マホメット殺人」というエッセイでも扱われていて、そこでは「時間は主観的なもの」であり、「私がもし私のおばあさんを殺したとしたら、私の過去は変わるだろう。しかし、同じおばあさんを、私の母が殺さなかったとしたら、母の過去は三代前のおばあさんによって作り出されたままだということになる。(中略)結局、私がマホメットを殺しても、それは私の過去からマホメットとその影響が喪失すると言うことにしかならない。全ての人間の過去が共有されるような歴史は、いままでのところ、想像されることさえ一度もなかったのである」という結論になっている。しかし「田園に死す」においてはこの答えは出されない。主人公の私は結局母を殺すことができないからだ。ただ草衣と寝ることで、二十年前の私が「おれではない、ほかの男になる」ことは実行される。

第四節 集団名詞としての寺山修司

俳優の森本レオさんは、寺山の「さよならの城」を、愛読書にしていた。寺山に会ったときそのことを熱心に話したのだが、軽く受け流された。そのとき、一緒にいた田中未知さんがにっこりと笑ったのを見て、もしかしたらあれは寺山名義で田中未知さんが書いたものだったのではないか、という仮説を立てている。他の活動に隠れがちではあるが、寺山はフォアレディースシリーズや、マザーグースの翻訳など、童話や少女詩も多数書き残している。演劇などにおける過激で陰惨なイメージと違うからといって、そう簡単に結論付けることはできないだろうが、実際多くの人物との共同作業の中で作品が作られていたことは間違いないだろう。高取英は「実は、寺山修司というのは一人ではなかったのである。さまざまなスタッフがいて、その総体が寺山修司だったのだ」と言っている。田中未知、九条今日子、岸田理生、J.A.シーザー、森崎篇陸などの多くのスタッフの存在があってこそ、あれだけ多様な作品が生まれたのだ。

そして、寺山は無数の肩書きを持っている。詩人、歌人、俳人、劇作家、映画監督、シナリオライター、競馬評論家など。どれも真実であり、どれも真実ではない。すべてにおいて見せる顔も違うし、場によって経歴も変えていたりする。

また、寺山は多くの作家から作品を引用し、コラージュすることで自分の作品を作った。あのシェークスピアの作品も、多くが全くのオリジナルではなく、もととなる民話が存在しているように、決して創作において珍しいことではないが、寺山の場合、その手法は群を抜いている。初期には短歌の模倣問題でかなりのパッシングを受けたが、説教節を元にした「身毒丸」、バルトークのオペラを元にした「中国の不思議な役人」、「青ひげ公の城」、ガルシア・マルケスの小説を元にした「百年の孤独」などは、元がはっきりしていて、なお高い評価を受けている。しかし、全くのオリジナルだと思われる作品の場合でも、何らかの元があって、有名な作品では「時には母のない子のように」は黒人霊歌「Sometimes I feel likeamotherless child」の改作であり、「毛皮のマリー」も「ああ、お父さん、かわいそうなお父さん、お母さんがお父さんを衣装だんすの中に吊りさげたので僕はとても悲しい」というアーサー・コーピットのドラマが元になっている。しかし逆に、「青い種子は太陽の中にある ジュリアン・ソレル」のように、引用だと思っていると寺山が付け加えた言葉だったりする場合もあり、その虚構性は何重にも覆われ、現実と癒着し合って容易に区別できない。

多くの才能、作品を統合する形で、寺山は存在した。寺山はエドガ―・アラン・ポーの「使い切った男」の話をたびたび引用する。元軍人のジョン.A.B.C.スミスの体は、義足、鬘、義歯、義眼、付け顎など全て作り物で成り立っている。彼はどこにも「実在しなかった」が、確かに「居た」。寺山もまた、歌人、俳人、詩人、作家、演出家といった多面性、そして執拗なまでの人生の虚構化、他人の言葉のコラージュの中で、ようとしてその本質はわからない。三浦雅士は非常に肯定的な意味をこめて、寺山には「内面がない」と言っている。中心の不在が、逆に周囲に優れた世界を作り上げ、その存在を浮かび上がらせるという逆説的な人間だったと言えよう。