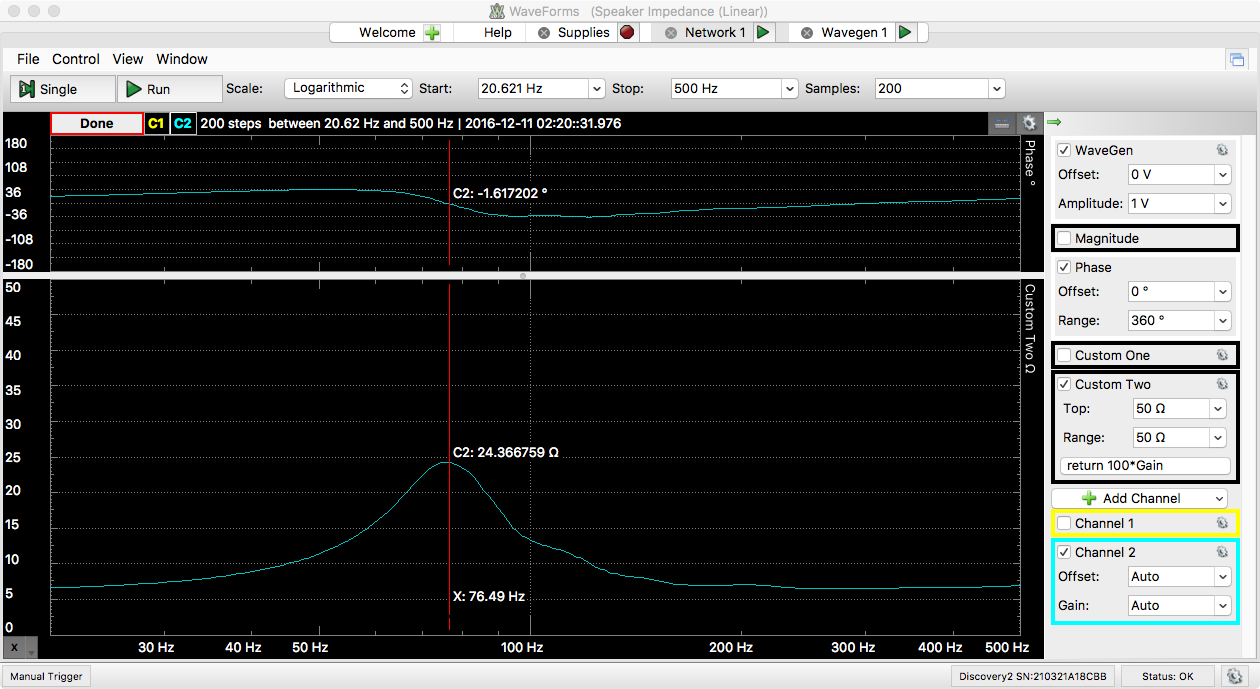

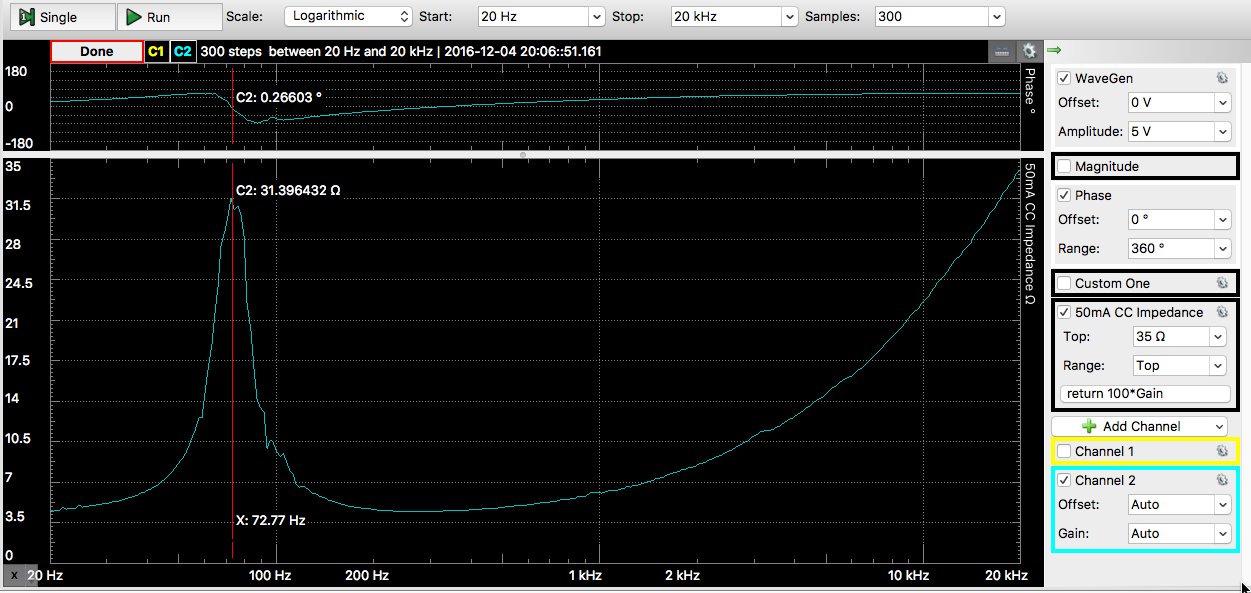

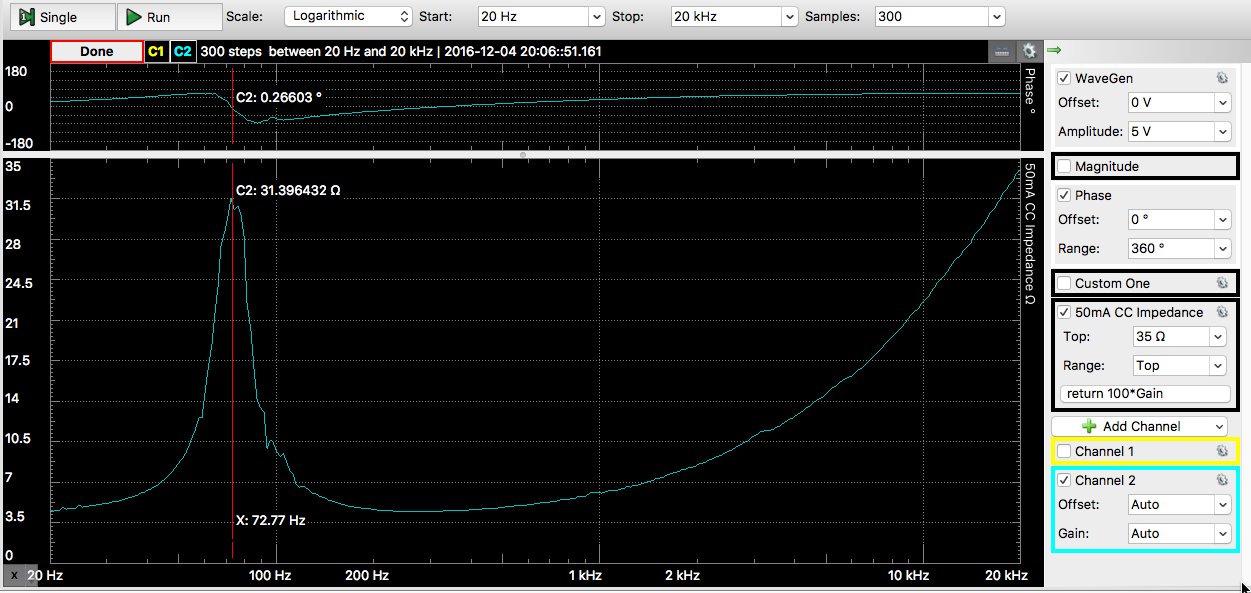

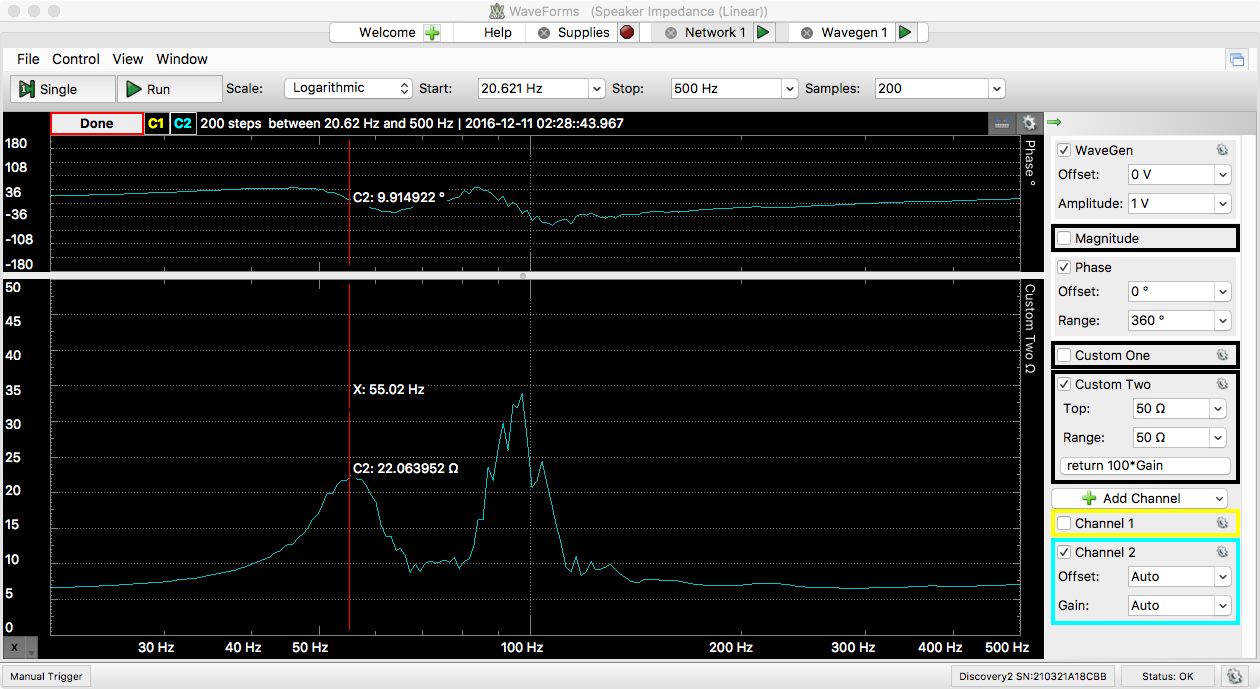

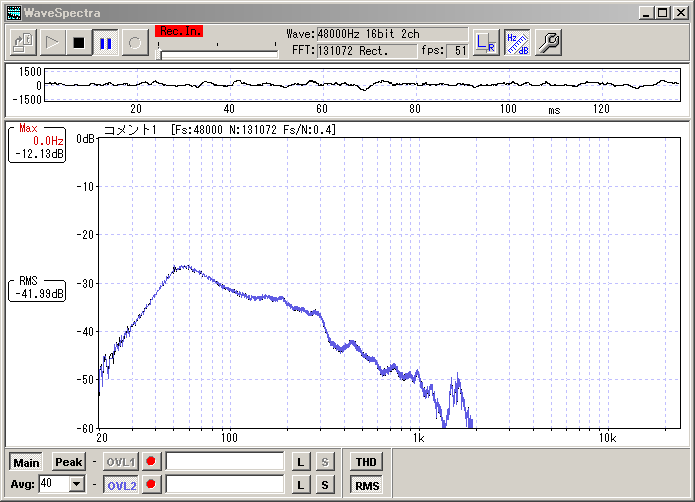

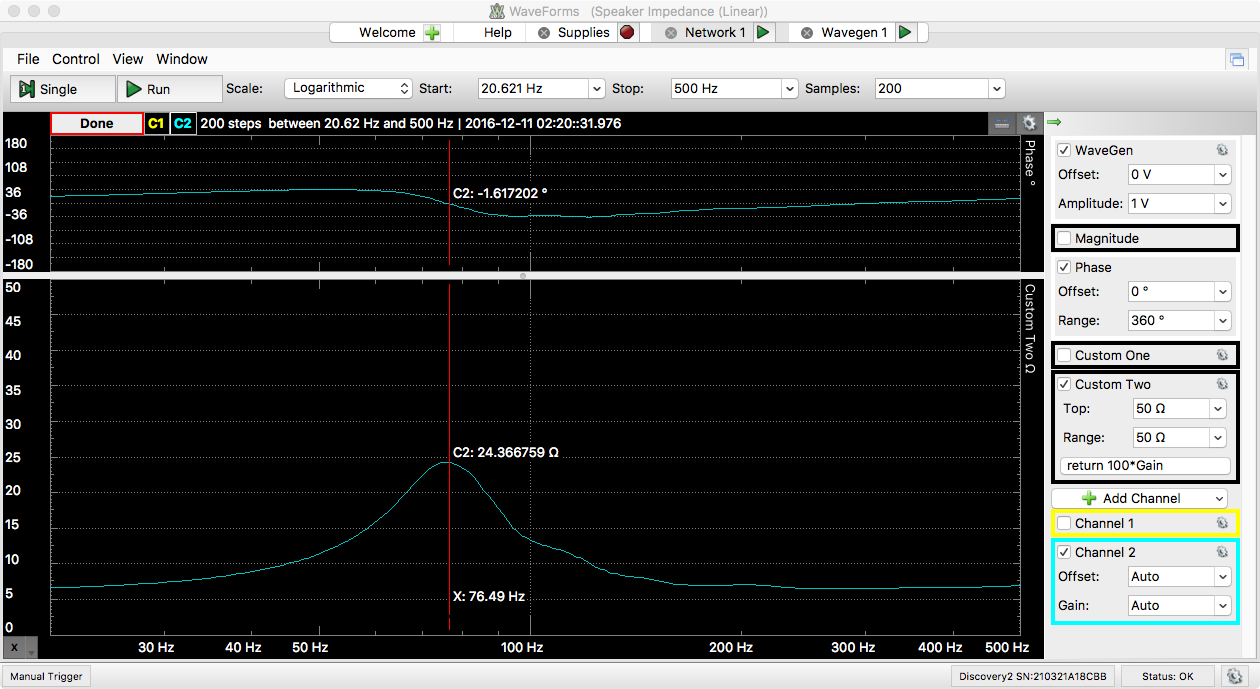

あまり極度にやりすぎると、このようなインピーダンス特性になってしまう、まるで密閉箱のようでもあるが、ピークの周波数を見ると殆ど上昇していないの で例えて言え ば後面開放箱的とでも呼べばいいのか? 中高音や共鳴音は殆ど聞こえないが、肝心の低音もかなりスポイルされてしまっていて開口端から放射される音圧も少な い。

あまり極度にやりすぎると、このようなインピーダンス特性になってしまう、まるで密閉箱のようでもあるが、ピークの周波数を見ると殆ど上昇していないの で例えて言え ば後面開放箱的とでも呼べばいいのか? 中高音や共鳴音は殆ど聞こえないが、肝心の低音もかなりスポイルされてしまっていて開口端から放射される音圧も少な い。

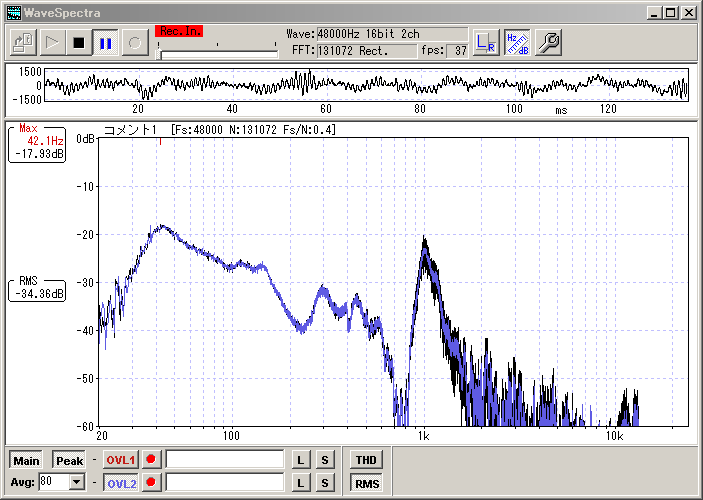

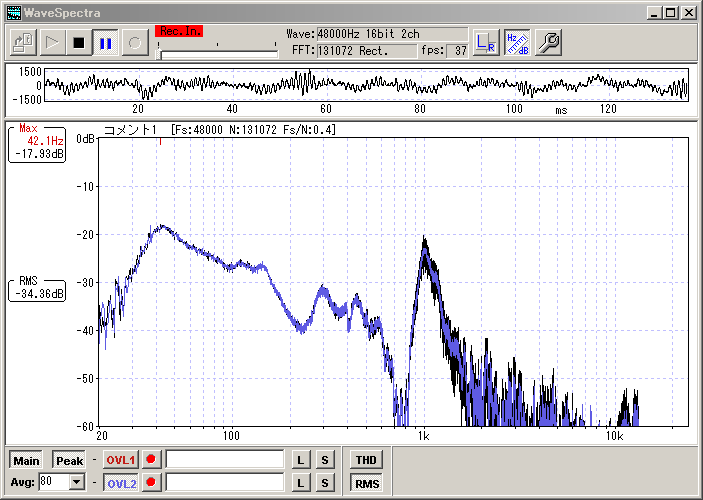

上記の開口端音圧特性

極端に大量な吸音材を入れてみても中域の漏れ抑制効果はさして大きく変わらず、むしろ50Hz付近の音圧が低下してしまうという弊害が発生している。 1kHzのピークは12.5cmにしたダクト共鳴を拾ったもののようだ。ダクトを8cmにしたら15dBほど下がった。

SPユニットをオフセットさせるためフランジを作成し接着

通常の接着剤だと塩ビは付かないので、専用のものを使用しました

木工用ボンドのような白色ですが乾燥すると透明になります、いつまでもゴムのように軟質ではなく結構硬くなるので浮いた感じにはならずカッチリと接着できました、オススメ。

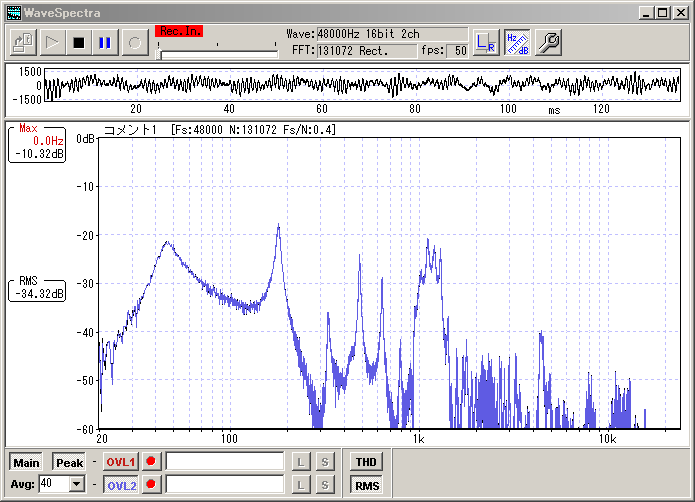

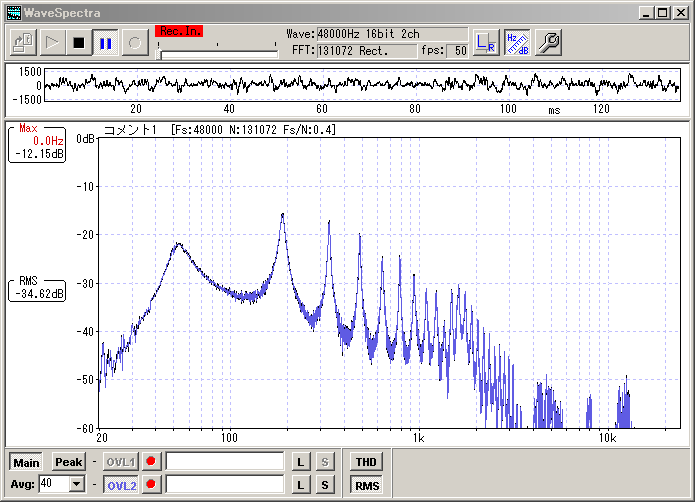

SPユニットを閉塞端から約28cmオフセットした状態の開口端音圧特性(吸音材なし)

SPユニットの取り付け位置をオフセットしたことで5

th共鳴の340Hz付近にあった共鳴ポイントが落ち込んでいる、本当は3

rdの 190Hzのピークを押さえたたいのだけど、工作精度も問題かな・・・ それでも190Hzのピーク値も少しだけ下がっている。

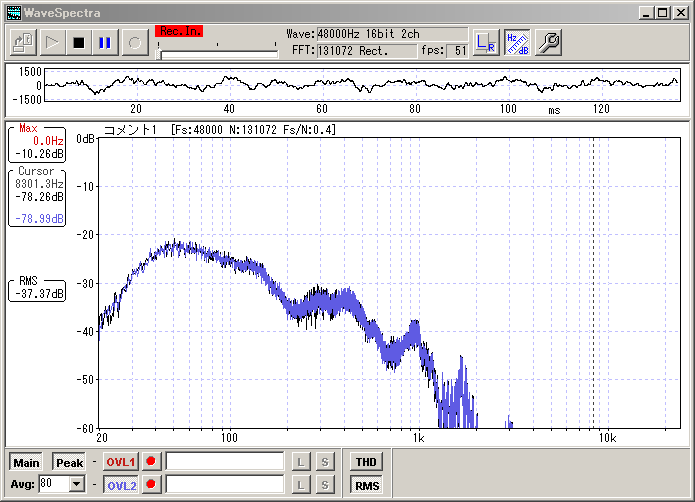

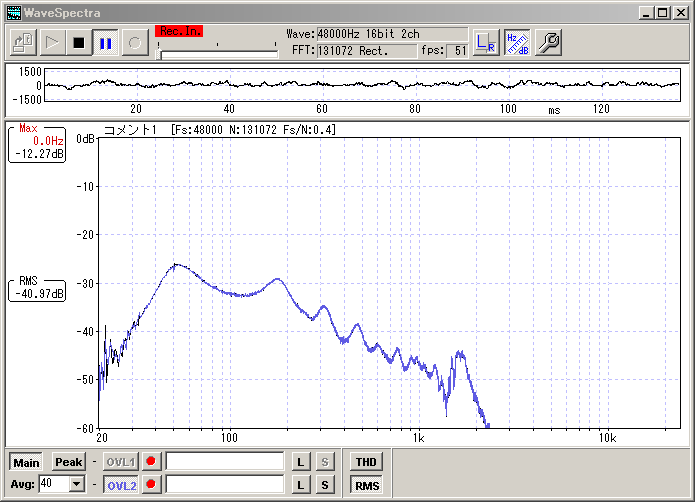

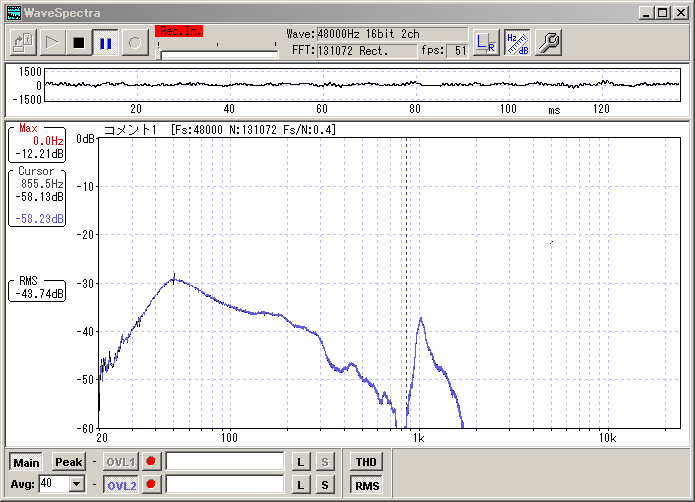

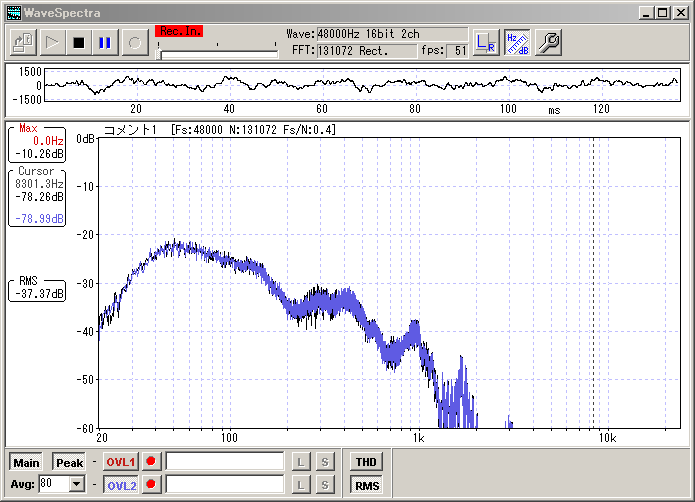

上記に吸音材を軽く詰めた場合の開口端音圧特性

吸音材を入れたことで共鳴器が吸音器(トラップ)に化けるので230Hz付近に明らかなデップが生じたのが判る。 しかし、低域を40Hzまで伸ばそうとして 12.5cmのダクトをつけて測定したが、1KHzのダクト の共鳴がキツぃ、ダクトを80mmほどに短くすれば消えるが、同時に低音の伸びも55Hzほどまでしか伸びなくなってしまうから悩ましいところだ、全長をもう 少し長くすべきなのか・・・、もし かしたら奇数次の共振とたまたま合った為 なのかもしれない、少し調整してそうなのか確認する必要性を感じる。

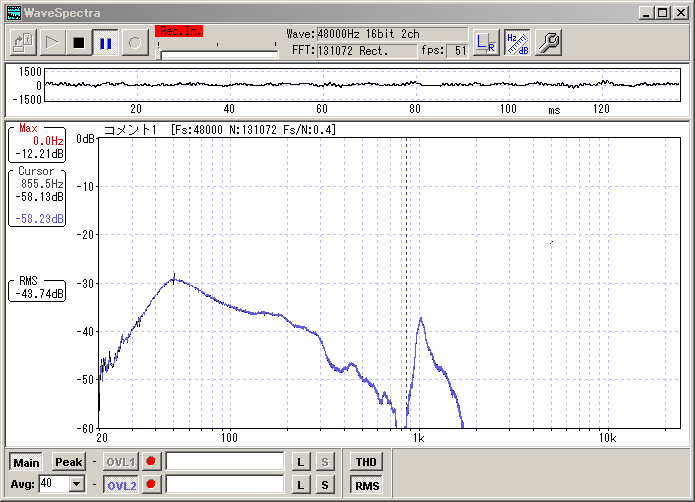

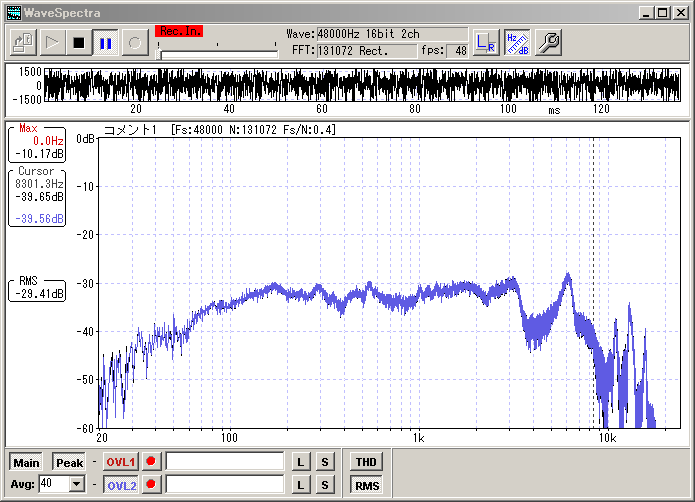

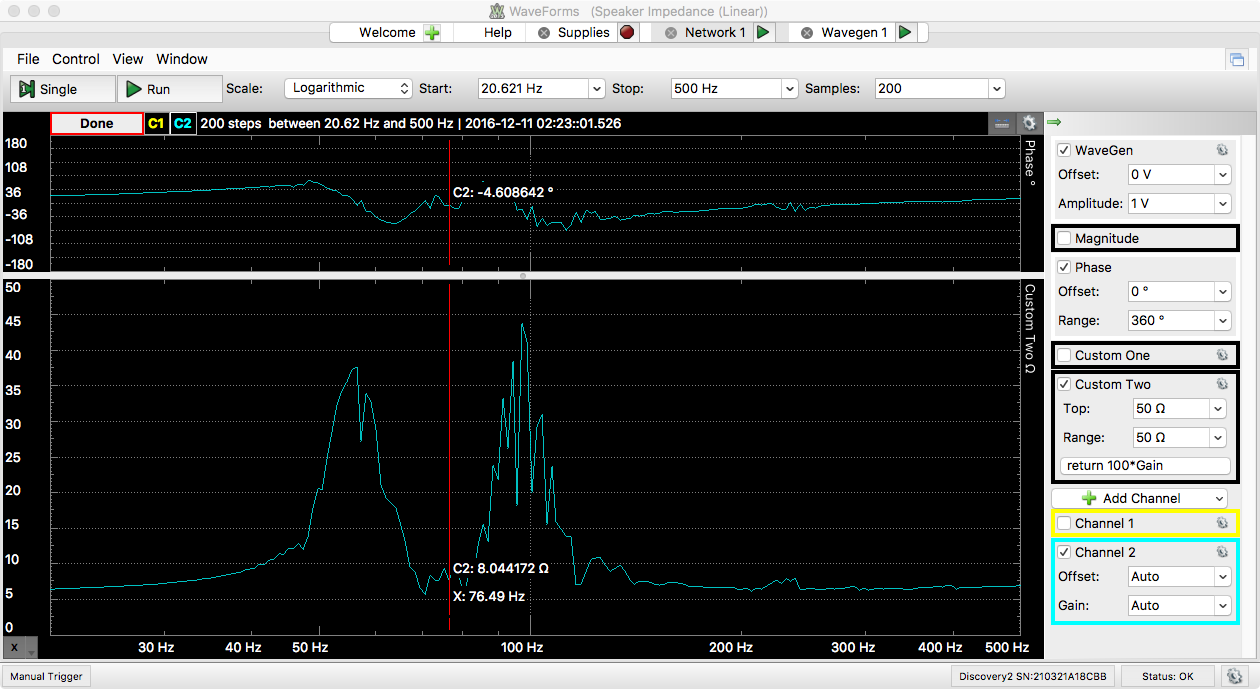

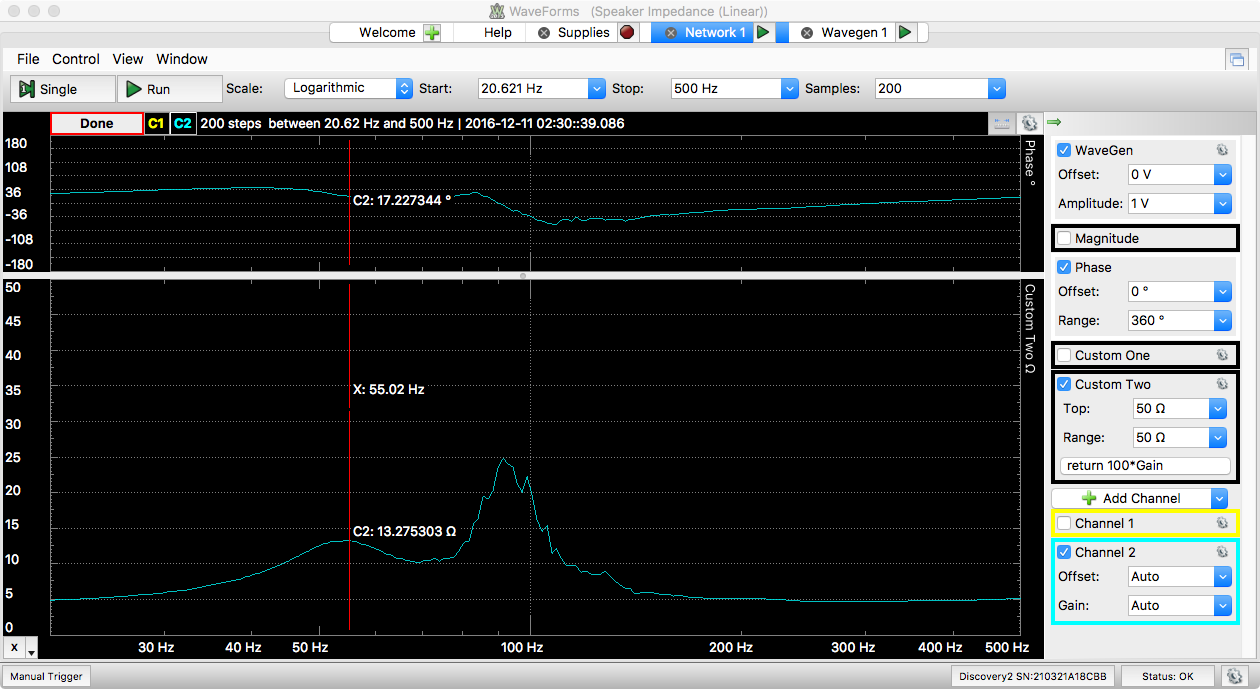

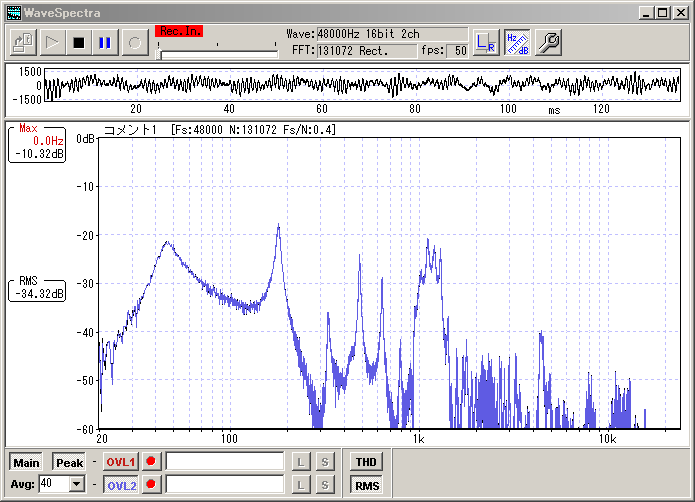

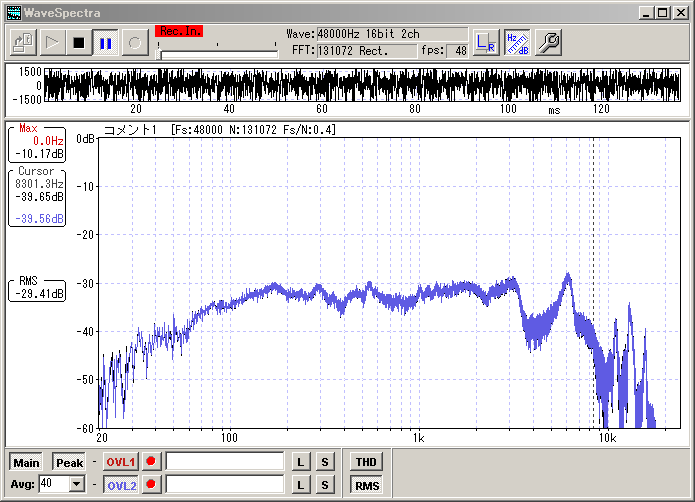

さらに吸音材を多量に詰めた場合の開口端音圧特性

高調波の奇数次の共鳴によるピークは全くなくなり、ダクト長を80mmに戻したので1kHzのピークも無くなっている、200Hz強のポイントに落ち込みが認 められるようにSP取り付け位置をオフセットした効果は見えるが、過ダンピングや抵抗が大きくなった結果、最低域の伸びまでも弱く なってきており、ファンダメンタルでの共振のQも下がってきており明らかに吸音材の詰めすぎ のようだ。やはり、SPユニットのFsが高すぎるのは小細工では如何と もし難いようだ・・・・

一方、こちらはND105だけのフルレンジ動作の前面近接(フロント)側ニアフィールド音圧特性

分割共振しないアルミ振動板のため200Hz〜3kHzにかけての中域は非常にフラットだが4〜5kHz付近には大きなディップがある、さらにその上では鋭い メタル特有の共振が激しく発生している。 このために3kHz以下でツイターとクロスさせないとう まく繋がらないように思えるので、相棒となるツイターには推奨されている再生周波数範囲の低限まででカバーできるかどうかの注意が必要だ。そう考えると1インチのツイター の方がいいかもしれない。 40Hz〜60Hz付近にポートからの音圧を拾っている影響が認められる。

アクティブ・クロスオーバーを使って2wayにしてみた。

ツイターには、手持ちがあった ので同社のDN20FA6(20mm Soft-Dome Tweeter)を使用。

クロスオーバー周波数は3.2kHzで両者共にユニットから約16cmの ニアフィール ドで測定。

バッフルステップロスのためにND105の2kHzから下ではレスポンスが落ちてるようなので相対的に2kHz付近にピークができてしまったように見える、こ の補正を兼ねてウーハーのLPFのカットオフ特性をダラ下がり気味に変えて、さらにクロスの周波数をもう少し離した方がこの音圧のグラフを見る限りは良さそう だ。

振動板とポートが1m以上も離れているため室内では合成特性がうまく測定できなかったので画像上で合成すると以下のような感じとなる。

うまく音圧のバランスが取れればFsが70Hz超の10cmウーハーとしては異例なくらいに低域まで再生ができるようだ、もしND105が初期型のFsが 53Hzのものだったら一体どんな特性なんだろうと思うと無念な限りである。

OminiMicで測定していただける機会があったので、その時の測定データを転載しておきます。

(以下、

塩沢@町田さんのオフ会blogページの

添付資料より引用)

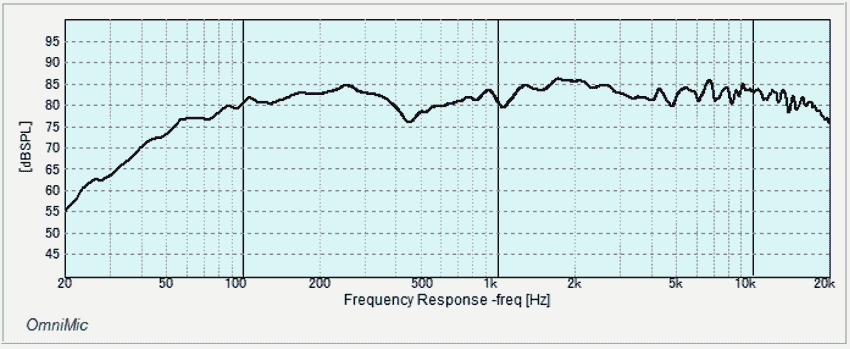

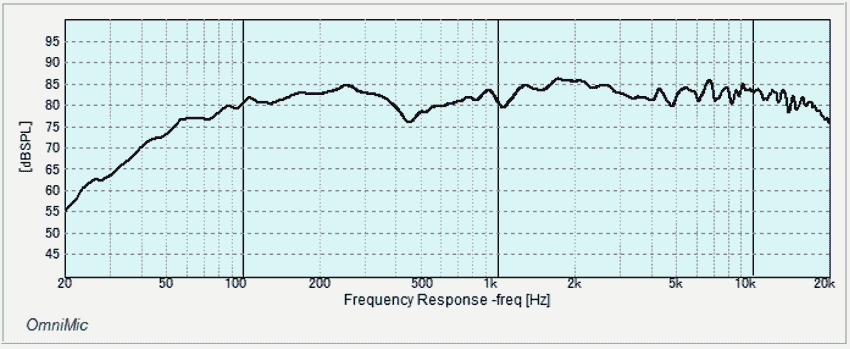

【SPユニット近接 距離0.2m周波数特性】

フローリング音楽室内で測定した特性です。

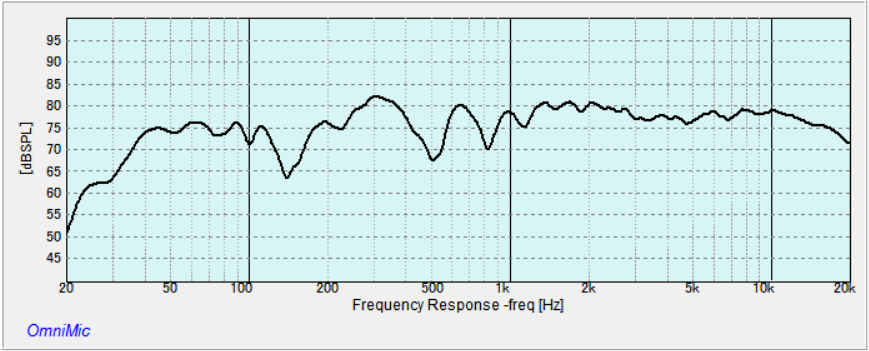

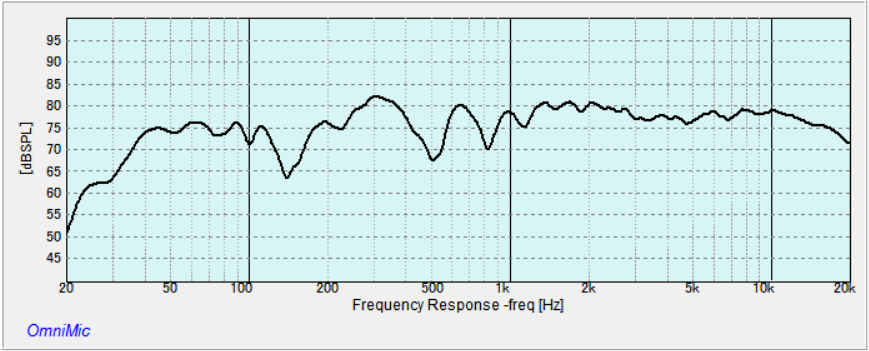

【距離1.5m周波数特性】

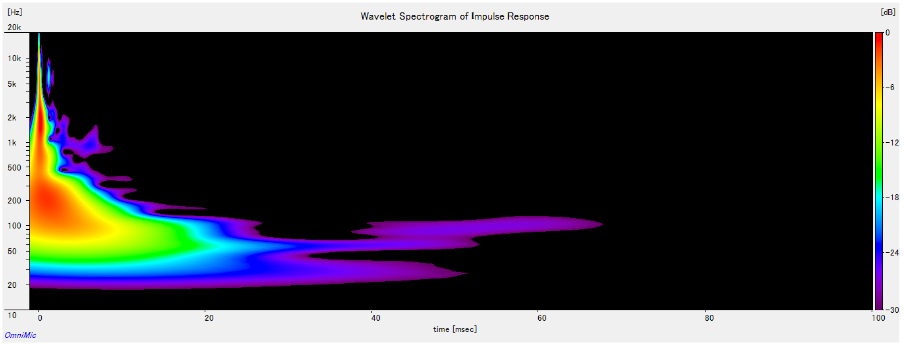

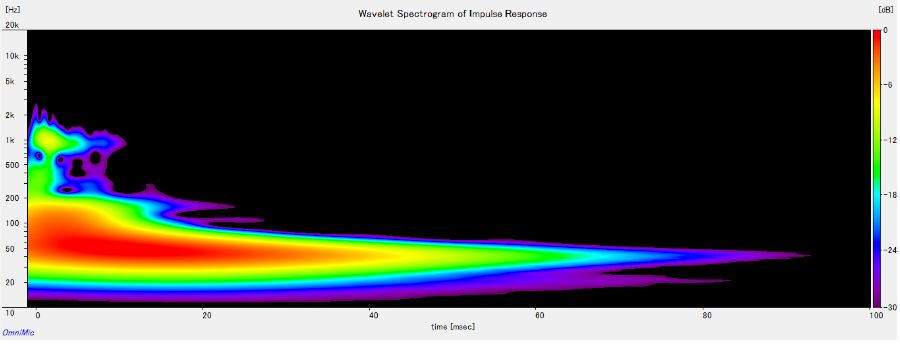

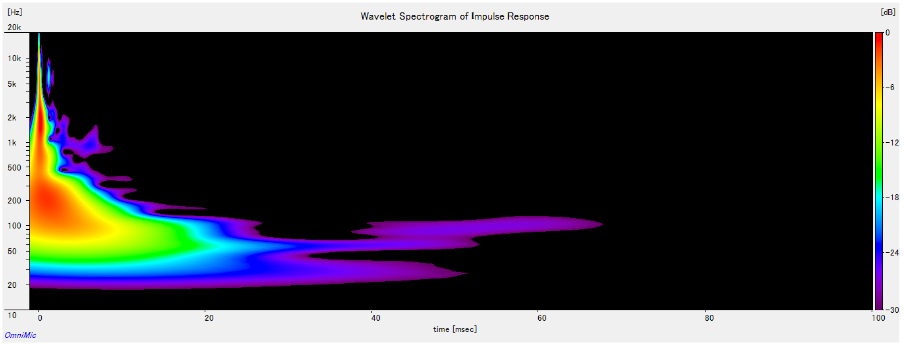

【SPユニット近接ウエーブレット解析結果】

バスレフ型とかと比べれば圧倒的に減衰するまでの時間が短いのが、TL型の特徴のようです。100Hz付近の離れた紫色の島は7mほど離れた壁からのエコーと 思われます。

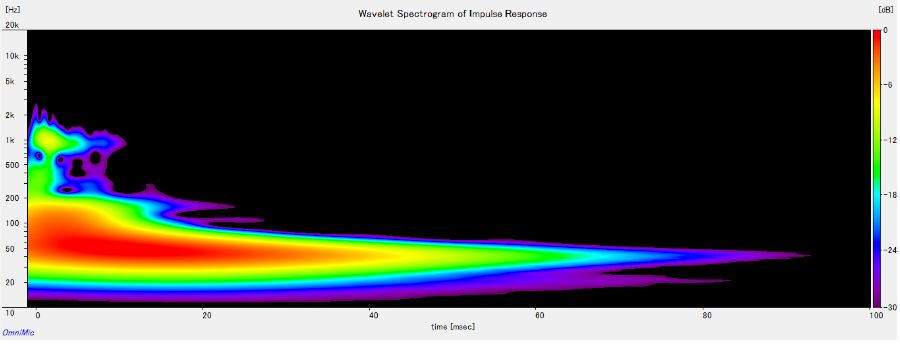

【開口部近接ウエーブレット解析結果】

なんとなく右下がりに見えますが、これは約1.1mの音道を経て開口端ポートからの音圧が立ち上がるのに数mS要している様子が見て取れているのだと思いま す。 距離/音速で計算すると約3.2mSなので測定結果と合致します。 赤色のハイライト部分の帯域が約35Hz〜180Hzと広くブロードで、ポートから放射される 音圧はどちらかというとバンドパス的な特性と言えそうです。

同じ日に測定した逆テーパー型ではディケィの部分が短くかつ帯域も広がって一様だったのに対して、このMLTL型ではバスレフ型のように40Hz近傍の狭い帯 域でヘルムホルツ共鳴によるものと思われる長い減衰音が60Hz付近で観測されます、ポート長により多少この周波数を可変できる利点もあるのですが、この長い 尾を引いている部分が円筒形のポートを有するマスローデット型の特徴的な特性なのかもしれません。

ツイターには、手持ちがあった ので同社のDN20FA6(20mm Soft-Dome Tweeter)を使用。

ツイターには、手持ちがあった ので同社のDN20FA6(20mm Soft-Dome Tweeter)を使用。